民法は各共同相続人が相続する権利の割合を定めています。

民法900条

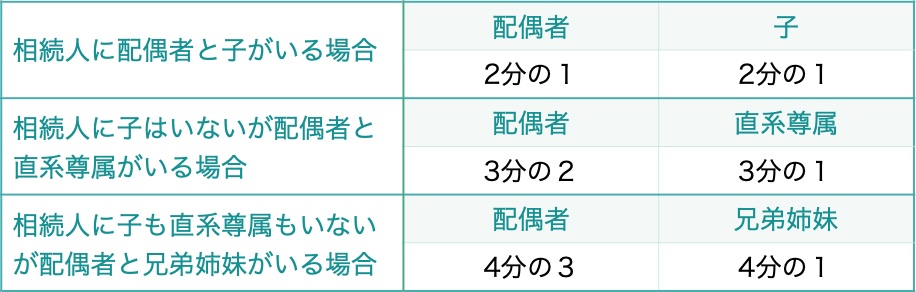

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続人は、三分の一とする。

三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

法定相続は、形式的画一的に遺産に一定割合を与える仕組みです。

もし遺産が金銭のみならば一定割合をかけて相続分を算出することができますが、実際には遺産の内容や種類は様々です。また、被相続人との生前の関わりも異なるため、機械的に相続分を算出した場合は実は不公平な結果になることがあります。

他にも民法では遺言(902条)、特別受益(903条)、寄与分(904条の2)などの制度が定められています。また、相続放棄や限定承認といった制度もあります。

実際のところ、相続手続きは、法定相続分を機械的に当てはめる手続きではありません。

実際には法律上の要件を整えた上で、遺産分割の協議、調停、審判を活用して妥当な結果を実現する手続きが相続手続きであると言えます。そのため、相続手続きのためには、情報を集めたり、法定相続情報一覧図を作成したりといった、専門的な知識や経験を背景とした膨大な作業が必要となります。

司法書士は相続登記や相続放棄等の手続きを、税理士は相続税の申告を、といった形で分野毎に業務を分担して相続手続きを進めることになります。もし相続人間の交渉や裁判条の手続きが必要になった場合は、弁護士が対応します。

行政書士は司法書士、税理士、弁護士が担当する業務を担当することは法律上できません。相続において行政書士が担当できる業務は、相続人の調査、財産の調査、書類作成など、一部の手続きとなります。そして、だからこそ、フットワークを活かして各専門家と連携して、依頼者と最後まで伴走し続けることが、相続における本当の行政書士の役割と思います。